| |

| Startseite |

| Über uns |

|

|

| Termine |

| Schießsport |

| Galerie |

| Satzung |

| Vorstand |

| Links |

| Impressum |

|

Die Entwicklung des Kyffhäuserbundes |

|

| ©Auszug aus einem

Infoblatt des KB Text: H. J. Sehestedt mit Ergänzungen von B. Bölting und H.-G. Eifler |

|

1763Der Siebenjährige Krieg ist beendet. Preußen ist ausgeblutet. Friedrich II. (der Große) kümmert sich jetzt um die Milderung der Not in seinem Lande. Friedrich, gleichermaßen Soldat wie König, widmet seine besondere Fürsorge den Kriegsinvaliden, Witwen und Waisen seiner Soldaten. |

|

1784Zwölf ehemalige Füsiliere des Infanterieregiments 36 des Generalmajors Wilhelm Magnus von Brünneck marschieren von Wangerin, einer kleinen Stadt in Pommern, nach Brandenburg an der Havel - ca. 260 km - und werden im Auftrage weiterer 28 Kameraden beim Chef ihres Regiments vorstellig, um an allerhöchster Stelle die Erlaubnis zu erwirken, in ihrer Heimatstadt eine Schützenbruderschaft gründen zu dürfen. |

|

1786Zwei Monate vor seinem Tode erteilt der König Friedrich II. den vierzig ehemaligen Soldaten des Regiments von Brünneck die Erlaubnis zu einem kameradschaftlichen Zusammenschluss. Er verleiht ihnen als äußeres Zeichen seiner Anerkennung die Fahne ihres ehemaligen Regiments mit der Erlaubnis, diese mit dem königlichen Wappen führen zu dürfen. Am 8. Juni 1786 gründen die ehemaligen Füsiliere in Wangerin die "Militärische Schützenbruderschaft". Kameradschaftlich füreinander ein zu stehen, die aus den Kriegen heimgekehrten Verwundeten und Kranken zu betreuen, die Witwen und Waisen der Gefallenen zu unterstützen, den verstorbenen Kameraden ein ehrenvolles Begräbnis zu sichern, die Pflege soldatischer Tradition und "mit dem Gewehr alle Jahre nach der Scheibe zu schießen, um die Augen scharf, die Hände sicher und den Geist soldatisch zu erhalten", wie es in den Gründungsstatuten heißt, sind einige der selbst gewählten Verpflichtungen der Wangeriner Bruderschaft. Diese ethischen und gemeinnützigen, kameradschaftlichen Grundsätze haben die wechselvolle Geschichte des Kyffhäuserbundes bis in die heutige Zeit überdauert. Am 17. August 1786 stirbt Friedrich der Große. |

|

1788Die Militärische Schützenbruderschaft Wangerin hält weiterhin enge Verbindung zu ihrem Stammregiment, das sich inzwischen nach seinem neuen Kommandeur "lnfanterieregiment von Raumer" nennt. Major von Berg, aus dem Regiment von Raumer, vermittelt im Mai 1788 der Wangeriner Bruderschaft ein "Allerhöchstes Geschenk des König Friedrich Wilhelm II. in Höhe von 800 Reichstalern zum Ankauf eines Grundstücks. Doch die Überweisung des Betrages bleibt zunächst aus. In einem Schreiben übermittelt Major von Berg Statuten, die streng zu befolgen seien. So darf die Kameradschaft höchstens 40 Mitglieder haben, wovon ein jeder mindestens viermal beim Regiment geübt haben muss. Wörtlich heißt es weiter: "Wenn einer von ihnen durch eine niederträchtige Handlung straffällig wird, so ist derselbe sogleich aus der Bruderschaft auszustoßen. Überhaupt müssen diese 40 Kriegsmänner sich nicht allein in ihrem Ort, sondern in der ganzen Gegend als Muster rechtschaffener Soldaten und Bürger auszeichnen, so dass jedermann, der sie kennt, sie hochschätzt und die Jugend ein Beispiel nimmt, ihnen ähnlich zu werden.". Erst 98 Jahre später, zum 100-jährigen Gründungsfest, löst Kaiser Wilhelm I. das Versprechen des Königs ein und überweist die zugesagten Reichstaler. |

|

1797Nach dem Wangeriner Vorbild entstehen weitere soldatische Vereinigungen. In Ulbersdorf im Kreise Goldberg-Haynau gründet sich der zweitälteste preußische Kriegerverein. In Aying schließt sich der erste bayerische Kriegerverein zusammen. Es folgen in Bayern 1806 und 1807 die Kriegervereine Lenggries und Füssen. |

|

1815Die Befreiungskriege sind beendet. Eine nationale Begeisterung erfasst alle Deutschen. Die Deutschen Burschenschaften werden gegründet. Ihrem Ruf nach "Ehre - Freiheit - Vaterland" schließt sich die Forderung nach einem einigen deutschen Kaiserreich mit freiheitlicher Verfassung an. Die Ruhmestaten der Armee und das gemeinsame Erlebnis im Kampf schließt die ehemaligen Soldaten fester zusammen. Es entstehen soldatische Vereinigungen, insbesondere in den Provinzen Pommern, Brandenburg, Sachsen und Schlesien. Nach und nach folgen auch die anderen Länder dem preußischen Beispiel. |

|

1832Auf dem "Hambacher Fest" ertönt der Ruf "Lieber Freiheit ohne Einheit - als Einheit ohne Freiheit". In Deutschland entsteht ein Gegensatz zwischen Staatsbewusstsein und Freiheitsstreben. |

|

1842Durch "Allerhöchste Kabinettsorder" König Friedrich Wilhelms IV. vom 22. Februar 1842 wird die Bedeutung der soldatischen Vereinigungen, die mehr und mehr ihre Hauptaufgabe in der Bestattung ihrer verstorbenen Kameraden mit militärischen Ehren sehen, gesetzlich anerkannt, die Vereinigungen offiziell zu nationalen Organisationen erklärt. |

|

1848In einem Meer von schwarz-rot-goldenen Fahnen wird die Deutsche Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche eröffnet. Doch die deutschen Einheitspläne scheitern. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. lehnt die Kaiserkrone ab. Nationale liberale Bestrebungen in Europa erschüttern auch die deutschen Staaten. Dies lässt unter den Kriegervereinen erste Wünsche nach Zusammengehörigkeit laut werden. |

|

1864Krieg Österreichs und Preußen gegen Dänemark, das Schleswig durch eine Verfassung annektieren will. Nach dem Sieg der deutschen Truppen auf den "Düppeler Schanzen" tritt Dänemark die Herzogtümer Schleswig-Holstein und Lauenburg an Österreich und Preußen ab. |

|

1866Krieg zwischen Preußen und Österreich um die Vorherrschaft in Deutschland. In der entscheidenden Schlacht bei Königgrätz siegen die preußischen Armeen unter General von Moltke. Österreich tritt seine Rechte in Schleswig-Holstein an Preußen ab. Der Norddeutsche Bund wird gegründet. |

|

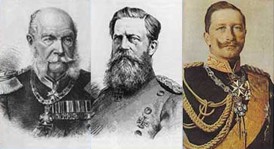

1870/71Sieg im deutsch-französischen Krieg. Bismarck erreicht den Zusammenschluss der süddeutschen Staaten mit dem Norddeutschen Bund zum Deutschen Reich. König Wilhelm I. von Preußen wird im Spiegelsaal von Versailles zum deutschen Kaiser ausgerufen. Das Volk sieht damit die Erfüllung eines sehnlichen Wunsches aller Deutschen. Überall entstehen neue Kriegervereine. Sie nehmen jetzt jeden jungen Deutschen auf, der seine Dienstzeit in Ehren absolviert hat. Der Ruf nach Vereinigung aller deutschen Kriegervereine wird immer lauter. |

|

1872Viele Kriegervereine schließen sich zum "Deutschen Kriegerbund" zusammen. Aber die Zusammenfassung aller Kriegervereine gelingt noch nicht. Zahlreiche Landesfürsten wirken der Vereinigung entgegen und befehlen die Errichtung eigener bundesstaatlich begrenzter Landesverbände. |

|

1881Auf Betreiben des "Deutschen Kriegerbundes" wird durch landesherrliche Genehmigung am 24. August 1881 die „Deutsche Kriegerwohlfahrtsgemeinschaft" als soziales Hilfswerk des Bundes eingerichtet. Damit wird die Sozialarbeit der Kriegervereine zentralisiert und noch wirkungsvoller als bisher durchgeführt. |

|

1882Die Idee eines Kameraden, in jedem Bezirk des Deutschen Kriegerbundes ein Kriegerwaisenheim zu errichten, löst eine ungeahnte Solidarität und Hilfsbereitschaft für die Waisen der gefallenen und verstorbenen Kameraden aus. Er schlägt im einzelnen vor, dass jeder Verein aus seiner Kasse zehn Pfennig pro Mitglied an den Verbands- o. Bezirksvorstand zahlt. Er schlägt weiter vor, dass die Kameraden in jeder Versammlung von jedem Glase Bier, das getrunken wird, einen Pfennig in die Sammelbüchse zahlen. So, meint er, könnte diese Idee verwirklicht werden. |

|

1884Das erste Kriegerwaisenheim, finanziert durch eine Sammlung des Deutschen Kriegerbundes, die 64.000 Mark erbringt, wird in Römhild/Thüringen in Betrieb genommen. In den folgenden Jahren entstehen weitere Kriegerwaisenheime, teilweise mit 3-klassigen Volksschulen und eigenem Lehrpersonal. Alle Heime sind Pfennig für Pfennig aus den Spenden und Sammlungen der Kameraden finanziert. |

|

1888Wenige Tage nach dem Tode Kaiser Wilhelms I. stellt Geheimrat Dr. Westphal im Vorstand des Deutschen Kriegerbundes den Antrag, dem verstorbenen Kaiser ein Dankesdenkmal als ein für alle Zeiten geltendes Symbol deutscher Einheit zu errichten und zu diesem Zwecke alle ehemaligen Krieger und Soldaten aufzurufen. Der Antrag wird von allen Landesverbänden angenommen. Die Errichtung des Denkmals soll auf dem Gipfel des Wotansberges im Kyffhäusergebirge in Thüringen mitten im Herzen Deutschlands erfolgen. |

|

1892Die enorme Bausumme von 1,5 Millionen Mark für das Denkmal wird durch eine Sammlung in allen Kriegerkameradschaften aufgebracht. Am 10. Mai 1892 erfolgt die Grundsteinlegung zum Denkmal, dessen Gesamthöhe 81 Meter betragen wird. |

|

1896In Anwesenheit aller Landesfürsten und von mehr als zehntausend ehemaligen Soldaten aus allen Teilen des Deutschen Reiches wird am 18. Juni 1896 das Denkmal, dessen Spitze eine mächtige Kaiserkrone als Sinnbild des geeinten Reiches ziert, durch Kaiser Wilhelm II. eingeweiht. |

|

1900Die Errichtung des Kyffhäuser-Denkmals löst um die Jahrhundertwende eine starke Bewegung aus. Höhepunkt ist die Gründung des "Kyffhäuserbundes der Deutschen Landeskriegerverbände" am 1. Januar 1900. Überall in Deutschland gründen sich weitere Kameradschaften. Bald sind es rund 22.000 Kameradschaften mit mehr als 2 Millionen Mitgliedern. |

|

1914/1918Der erste Weltkrieg stellt eine der größten Belastungen für den Kyffhäuserbund seit seinem Bestehen dar. Für die Unterstützung der Angehörigen Gefallener sammeln Mitglieder an der Front im ersten Halbjahr 1914 ca. 504.000 Mark. Zusätzlich werden erhebliche Beiträge für die Kriegsopfer, die Jugend- und Waisenpflege, zur Krebsbekämpfung und zur Bekämpfung von Seuchen geleistet. |

|

1919Die Nationalversammlung in Weimar wählt am 6. Februar Friedrich Ebert zum ersten Reichspräsidenten, nachdem der Kaiser abgedankt hat und sich ins Exil nach Holland begeben hat. Im gleichen Jahr übernimmt Generalfeldmarschall von Hindenburg die Ehrenpräsidentschaft des Kyffhäuserbundes. Zur Bekämpfung der Seuche Tuberkulose bringt der Kyffhäuserbund in den zwanziger Jahren ca. 17 Millionen Mark auf. Weitere Beiträge werden gesammelt für die Anlage von Schwimmbädern und Turnhallen. Es werden Kameraden und deren Witwen bei Erwerbsunfähigkeit und Krankheit unterstützt. Für die Betreuung erholungsbedürftiger Kameraden und deren Familien unterhält der Kyffhäuserbund ca. 25 Erholungsheime. |

|

1925Generalfeldmarschall von Hindenburg wird, nach dem Tode Friedrich Eberts, zweiter Reichspräsident des Deutschen Reiches. |

|

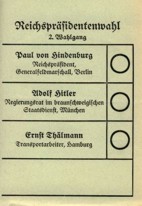

1932Adolf Hitler kandidiert neben von Hindenburg für das Amt des Reichspräsidenten. Der Präsident des Kyffhäuserbundes, General von Horn, ruft die Mitglieder des Bundes auf „zum Wohle des Vaterlandes" ihren Ehrenpräsidenten von Hindenburg wieder zu wählen. Paul von Hindenburg, 85-jährig, wird erneut am 10. April Reichspräsident. Hitler verzeiht seine Niederlage dem "Kriegerverein", wie er den Bund nennt, nicht. |

|

1933Die Arbeitslosigkeit in Deutschland erreicht nie gekannte Ausmaße. Trotz schwerer Bedenken ernennt Reichspräsident von Hindenburg den "böhmischen Gefreiten", wie er ihn nennt, zum Reichskanzler. Eine der ersten Maßnahmen der NSDAP-Regierung ist die Auflösung der 1896 gegründeten Kyffhäuser-Jugend. Als der Kyffhäuserbund und sein Ehrenpräsident von Hindenburg sich vor die jüdischen Frontsoldaten stellen und politisch Andersdenkende in den Kyffhäuserbund eintreten, um gegen die NSDAP abgesichert zu sein, kommt es zu neuen Schwierigkeiten mit der Partei. Der Kyffhäuserbund gilt fortan als politisch unzuverlässig. Am 2. August stirbt der Reichspräsident von Hindenburg. Hitler wird durch Reichsgesetz Staatsoberhaupt. Oberst a.D. Reinhard, seit dem Tode des Generals von Horn, Präsident des Kyffhäuserbundes, gelingt es, dem Bund lange Zeit seine Unabhängigkeit zu erhalten. |

|

1938Durch den Druck der politischen Verhältnisse in Deutschland gezwungen, muss sich der Kyffhäuserbund in "NS-Reichskriegerbund" umbenennen. In der Anordnung des Reichskrieger-Führers vom 5. Juni 1938 heißt es jedoch: "Es wird ausdrücklich darauf hin gewiesen, dass sich durch die Umbenennung in rechtlicher Beziehung nichts geändert hat. Der NS-Reichskriegerbund gehört weder zu den Gliedern der Partei noch zu den ihr angeschlossenen Verbänden." |

|

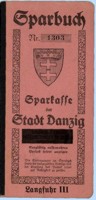

1939Der zweite Weltkrieg stellt den Kyffhäuserbund und seine Sozialarbeit wiederum vor eine große Belastung. Das Vermögen der Deutschen Kriegerwohlfahrtsgemeinschaft beträgt zu dieser Zeit ca. 44 Millionen Mark. Der Bund baut ein umfangreiches Hilfs- und Liebesgabenwerk für die Soldaten an der Front, die Angehörigen in der Heimat, die Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen auf, das sich nicht nur auf seine Mitglieder beschränkt. Es werden Familienangehörige der Gefallenen besucht. Rund 25.000 Kinder, die im Kriege geboren werden und deren Väter an der Front sind, erhalten als Patengabe ein Sparbuch über 50 Mark. |

|

1943Mitten im Kriege, am 3. März, findet Hitler einen Grund, den Kyffhäuserbund mit inzwischen über 4,3 Millionen Mitgliedern in 42.000 Kameradschaften, der ihm weiterhin ein Dorn im Auge war, aufzulösen. Das gesamte Vermögen wird beschlagnahmt. Viele Vorstandsmitglieder bis zu den Kreisverbänden und Kameradschaften werden verfolgt und erhalten zum Teil längere Freiheitsstrafen. |

|

1945Der zweite Weltkrieg ist zu Ende. Millionen Menschen haben den Tod gefunden. Ebenfalls Millionen wurden aus dem Osten vertrieben. Deutschland wurde durch eine unmenschliche Grenze gespalten. Die großen Vermögenswerte mit Erholungs-, Waisenheimen, der Wohlfahrtspflege und dem Areal des Kyffhäuser Denkmals verfällt der Beschlagnahme durch den Alliierten Kontrollrat. |

|

1951Die "Wiederbelebung" des Kyffhäuserbundes, dessen Konstituierung am 27. Oktober 1951 erfolgte, verdanken wir in erster Linie dem Vorstand der Sterbekasse Boemke V.V. a.G., in Dortmund. Aus dem großen Sozialwerk des Kyffhäuserbundes war allein die Sterbekasse "Boemke" erhalten geblieben, die selbst in den schwersten Jahren von 1940 bis 1945 vielen Kameraden und deren Angehörigen noch hat helfen können. Sie führte ihren Namen auf den damaligen Vorsitzenden des Landesverbandes "Westfalen" zurück. Major a.D. Boemke, Landgerichtsrat i.R. und Rechtsanwalt, wurde im August 1933 zum Vorsitzenden des Landesverbandes gewählt. Ihm unterstanden in dieser Zeit 11 Bezirks- und 47 Kreisverbände. Der Sitz des Landesverbandes befand sich auch damals schon in Dortmund. Um die "Wiederbelebung" bemühten sich insbesondere die Kameraden Fritz Serwe, Dortmund, Albert Hobusch, Dortmund, Alexander Weydekamp, Iserlohn, H. Namgreb, Dortmund sowie Wilhelm Wente von der KK Unna-Lünern. Stellvertretend für noch viele andere Kameraden, die an dieser Aktion ebenfalls beteiligt waren, seien diese Namen hier genannt. |

|

1951Zum 27. Oktober wurden durch Rundschreiben alle Kameraden, deren Adressen noch bekannt waren, zu der "Wiederbelebungs-Versammlung im Saale des Lokals "Zum Sängerheim", in Dortmund eingeladen. Etwa 280 Kameraden bzw. ehemalige Kameradschafts-, Kreis- und Stadtverbands-vorsitzende aus allen Teilen des Rheinlands und Westfalens waren erschienen. Kamerad Albert Hobusch eröffnete um 20 Uhr die Versammlung und begrüßte den alten Präsidenten des Kyffhäuserbundes, General d. Inf. a.D. Reinhard. Auf Vorschlag des Kameraden Bergmann, Dortmund, wurde General Reinhard von den Anwesenden einstimmig auch zum neuen Präsidenten wieder gewählt. Als vorläufiger Sitz des Kyffhäuserbundes wurde Dortmund bestimmt. Eine neue Ära in der Geschichte der Kyffhäuser hatte begonnen. Später wurde aus organisatorischen Gründen der Sitz des Kyffhäuserbundes nach Wiesbaden verlegt, wo er bis heute geblieben ist.In Berlin begann 1951 Kameradin Milly Lönser Frauenkameradschaften zu gründen. Dieses Vorhaben gelang ihr in den folgenden Jahren voll. Am 29.10.1954 wurde sie durch das Vertrauen des Bundes einstimmig zur Bundesfrauenreferentin gewählt. |

|

1952Unter seinem letzten Präsidenten Wilhelm Reinhard gründet der Kyffhäuserbund sich neu. Die meisten Liegenschaften des Kyffhäuserbundes befinden sich in den ehemaligen Ostgebieten oder im Staatsgebiet der DDR. Die wenigen in der Bundesrepublik stehen unter der Treuhandschaft der Länder. Es gelingt Präsident Reinhard, Teile der in der Bundesrepublik liegenden Werte zurück zu erhalten. Zu vielen ehemaligen Mitgliedern des ersten und zweiten Weltkrieges stoßen Kriegsteilnehmer und in den folgenden Jahren auch viele Soldaten und Reservisten der Bundeswehr, aber auch Frauen und Jugendliche. Der Deutsche Jugendbund Kyffhäuser wird Nachfolger der 1933 aufgelösten Kyffhäuser-Jugend. |

|

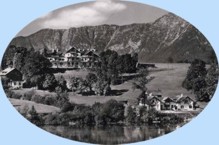

1957Gemeinsam mit dem Verband der Heimkehrer wird das „Deutsche Kameradenwerk“ mit den beiden Erholungsheimen „Haus Ullrichstein“ in Oberhessen und „Haus Seeblick“ in Grundlsee/Österreich als Sozialwerk beider Verbände gegründet. |

|

1961Der Bund wird in „Deutscher Soldatenbund Kyffhäuser“ umbenannt. |

|

1977Die Bundesversammlung beschließt in Ludwigsburg, dem Bund seinen traditionsreichen Namen „Kyffhäuserbund“ wieder zu geben, um mehr den Volksbundcharakter des Bundes Rechnung zu tragen und so u.a. Frauen und Jugendlichen die Aufnahme zu erleichtern. |

|

1982Mit dem Ausscheiden des Verbandes der Heimkehrer muss das Sozialwerk beider Verbände aufgegeben werden. |

|

1986Im Rahmen der 200-Jahrfeier des KB, am 8. Juni in der Beethovenhalle in Bonn-Bad Godesberg, erfolgte die Fahnenweihe der Nachbildung der Wangeriner Fahne. |

|

1990Mit der Vereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 beginnt der Wiederaufbau des Kyffhäuserbundes in den östlichen Bundesländern. Neue Kameradschaften sind entstanden. Am 21. Oktober 1990 findet am Kyffhäuserdenkmal nach dem Kriege eine erste Großveranstaltung als "Friedensappell" statt. Die Bemühungen um Rückgabe der Vermögenswerte des Kyffhäuserbundes in den neuen Bundesländern sind im Gange. |

|

1991Der Deutsche Jugendbund Kyffhäuser (DJBK) feiert am 1. Juni 1991 am Kyffhäuserdenkmal sein 95-jähriges Bestehen mit vielen Fahnenabordnungen und Gästen aus allen Bundesländern. Zum gleichen Zeitpunkt findet in der Weihehalle des Kyffhäuserdenkmals die Wiederbeisetzung der Urne mit der Asche des Dr. Westphal statt. SED-Funktionäre hatten die Urne grabschänderisch aus dem Denkmal entfernt und an einen unbekannten Ort gebracht. Mit dem Enkel, Herrn Klaus Heese, nehmen viele Ehrengäste, umsäumt von Fahnen der Kyffhäuserkameradschaften, an der Begräbnisfeier teil.Am 2. Juni 1991 gründet sich in Bad Frankenhausen/Thüringen der Verein Kyffhäuser-Kinderheime, um sich der Fürsorge und Betreuung von Kindern in Heimen der neuen Bundesländer anzunehmen.Im Juli 1991 besucht wieder eine Delegation aus Wolgograd (ehemals Stalingrad) den Kyffhäuserbund. Sie führt den Film über Treffen der ehemaligen Stalingrad-Soldaten aus Ost und West vor.Im August 1991 findet in Zusammenarbeit mit "Soldats de France" die Renovierung einer Festungsanlage aus der Zeit des 1. Weltkriegs im Elsaß statt. Gemeinsam arbeiten Deutsche und Franzosen an diesem Monument europäischer Zeitgeschichte, um es Besuchern zugänglich zu machen. Der Kyffhäuserbund leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur tätigen Zusammenarbeit in Europa. |

|

1992Im Mai 1992 wird das hundertjährige Jubiläum der Grundsteinlegung des Kyffhäuserdenkmals im Jahre 1882 gefeiert. |

|

200021. Oktober - Erinnerung und Versöhnung waren die zentralen Themen der Gedenkveranstaltung des Kyffhäuserbundes in der Heimkehrerkirche in Friedland. Gedacht wurde des 55-jährigen Bestehens des Grenzdurchgangslagers und zehn Jahre deutsche Einheit. Rund 50 Heimkehrer und Heimkehrerinnen waren als Ehrengäste dazu eingeladen. Sie gehörten zu den fast vier Millionen Menschen die durch das "Tor zur Freiheit" am Grenzlager gegangen waren. |

|

200127. Oktober - Im Zeichen des 50. Jahrestages der Wiederbelebungsversammlung, die seinerzeit ebenfalls am 27. Oktober in Dortmund stattgefunden hatte, stand in diesem Jahr die Bundesversammlung. Im Rahmen des Festaktes wurde zwischen der Royal British Legion Germany sowohl mit dem Landesverband Westfalen-Lippe als auch mit dem Kyffhäuserbund ein Freundschaftsvertrag geschlossen. Dieser Vertrag soll das freundschaftliche Verhältnis und die gemeinsamen Ziele der Verbände besiegeln. |

|

20028. Juni - Präsident Dieter Fischer eröffnete in der historischen Wetterburg am Twistesee die erste Zusammenkunft des Bundesjugendausschusses der Kyffhäuserjugend. Er brachte seine Freude zum Ausdruck, dass so viele Kameradinnen und Kameraden dem Aufruf gefolgt waren, "der historischen Stunde in historischem Rahmen“ beizuwohnen. Die Delegierten hatten neben der Wahl ihres Jugendhauptausschusses auch über die neue Jugendordnung abzustimmen.Aus Anlass des 60. Jahrestages der geheimen Zwangsauflösung des Kyffhäuserbundes 1943, des Luftangriffes auf Kassel 1943, sowie den Fall von Stalingrad 1943, fand am 02.03.2003 eine würdige Gedenkfeier im Restaurant Orangerie am Auedamm in Kassel mit einer anschließenden feierlichen Kranzniederlegung am Kriegerehrenmal in der Karlsaue, statt. |

|

2005Der Kyffhäuserbund wird offiziell am 30. März als Schießsportverband vom Bundesverwaltungsamt anerkannt. In den Räumen der Bundesoberbehörde in Köln-Braunsfeld überreichten die Vertreter des BVA Thomas Conrad und Dieter Graefrath die Anerkennungs-Urkunde an KB-Präsident Dieter Fischer und Vizepräsident Manfred Zuch (LV Westfalen-Lippe), der als Schießsportbeauftragter des Präsidiums verantwortlich für das Anerkennungsverfahren war. |

|

2006Am 11. Juni feiert der Kyffhäuserbund sein Jubiläum der 220-jährigen Tradition und seiner ersten Statuten vom 8. Juni 1786, sowie die Einweihung des Kyffhäuser-Denkmals vor 110 Jahren am 18. Juni 1896. Der Festakt fand im Congress-Saal der Stadthalle Braunschweig statt. |

|

2009Dieter Fischer ist seit 25 Jahren Präsident des Kyffhäuserbundes. Der Jubiläumsfestakt fand im Rahmen der Bundesversammlung am 24. Oktober in Wiesbaden statt. |

|

2013Eine Ära geht zu Ende. Dieter Fischer übergibt das Amt des Präsidenten nach fast 30 Jahren auf der Bundesversammlung in Porta Westfalica an Heinz Ganz aus Göttingen. Er bleibt dem Kyffhäuserbund aber als Ehrenpräsident erhalten. |

|

2016Exakt 120 Jahre nach Einweihung des Kyffhäuserdenkmals am 18. Juni 1896 begann auf den Ringterrassen eine Festwoche mit zahlreichen Veranstaltungen. Den Anfang machte ein großes Jubiläumsfest unter dem Motto 'Jahrhundertwende-Markt'. Am Eröffnungstag erfolgte eine Kranzniederlegung in der Turmhalle des Denkmals durch den Bundesvorstand, den Landesvorsitzenden sowie dem Vorstand der Kyffhäuserjugend. Bei der festlichen Abschlussfeier am 25. Juni 2016 dankte Thüringens Ministerpräsident, Bodo Ramelow, dem Präsidenten des Kyffhäuserbundes, Heinz Ganz, für das vielseitige soziale, sportliche und kulturelle Engagement des Volksbundes. |

|

2021In diesem Jahre wird das 'Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal auf dem Kyffhäuser', so der offizielle Name, 125 Jahre alt. Corona sorgt auch hier dafür, daß es keine Veranstaltungen gibt. Gut, daß man 2016 zum hunderzwanzigsten groß gefeiert hat. Aber wenigstens kann das Denkmal seit Mitte des Jahres wieder besichtigt werden. Der neue Präsident des Kyffhäuserbundes heisst Norbert Gottwald. Nach acht Jahren stellt sich Heinz Ganz bei der Bundesversammlung in Hannoversch Münden aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl. |

|

1786  2025

2025